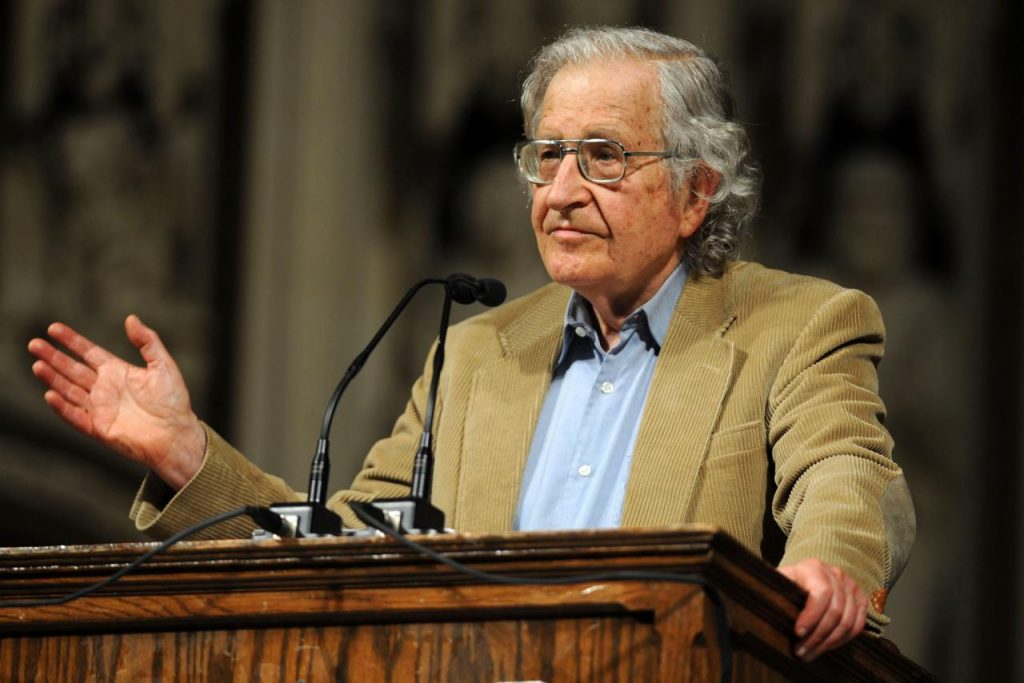

“من يحكم العالم؟”.. إسألوا نعوم تشومسكي

قراءة: هادي نعمة* — يجزم المفكّر الأميركي نعوم تشومسكي، لقارئ كتابه بالإنجليزية “من يحكم العالَم؟”، بأنّ الكتاب لا يقدّم جوابًا بسيطًا ومحدّدًا حول مَن يحكم العالم اليوم؛ فالعالم بات متـنوّعًا ومعقّدَ العناصر بنحو تغيب فيه الملامحُ الواضحة لهويّة من يستأثـر بقيادة دفة الحضارة الإنسانية في عصرنا هذا.

يستدرك تشومسكي بالقول إنه من السهل ملاحظة الجهات الدولية الفاعـلة، والقدرات المتباينة بين الدول في رسم ملامح العلاقات الدولية والتأثيرات الاستراتيجية. فالولايات المتحدة تتشارك في الهيمنة الدولية مع “حكومة الأمر الواقع العالمية” المؤلفة من قوى الرأسمالية المتصدّرة، وتوابِعِها من مؤسسات “العصر الأمبراطوري الجديد”؛ كصندوق النقد الدولي ومنظّمات التجارة العالمية.

يقول تشومسكي إنّ الهبّة الشعبية التي حدثت في العالم العربي منذ سنوات كانت تمثّل الشجاعة والتصميم والالتزام من قِبل القوى الشعبية. وقد تزامنت هذه الهبّة مع مثيلة لها في الولايات المتحدة، قام بها مئات الآلاف دعمًا للطبقة العاملة والديمقراطية في ولاية ويسكونسن وغيرها من المدن الأميركية. إلّا أنّ الحراك الشعبي الذي حصل في القاهرة، إنما كان بهدف كسب حقوق أوّليّة، منع النظام الديكتاتوري الحاكم شعبَه منها؛ فيما كان الحراك الساري في أميركا يهدف إلى الدفاع عن حقوق تأتّـت للشعب الأميركي بعد نضالات طويلة، وقد صارت اليوم مهدّدة بهجمة سلطوية قاسية.

ويكمل تشومسكي بأنّه ثمة اليوم كل الأسباب التي تحدونا على الاقتناع بأنّ صنّاع السياسات يحتكمون إلى القاعدة التي وصفها أدولف بيرل، مستشار الرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفيلت؛ ومفادها أنّ السيطرة على احتياطات الطاقة الكامنة في الشرق الأوسط، هي مقدّمة للسيطرة الجوهرية على العالم.

لقد بدأت بلورة مشروع الهيمنة العالمية الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، وتمّ الحفاظ عليها في وجه طيف من التغيّرات في النظام العالمي منذ تلك الحرب. فقد اجتمع مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية واختصاصيّو السياسة الخارجية في واشنطن، منذ بداية الحرب في العام 1939، لوضع خطط الهيمنة الأميركية على العالم بعد انتهاء الحرب. فحدّدوا “مساحة كبرى” أرادوا للولايات المتحدة أن تهيمن عليها، تشتمل على مصادر الطاقة الكامنة في الشرق الأوسط. وضمن هذه “المساحة الكبرى”، تسعى الولايات المتحدة باستمرار للحفاظ على السلطة بقواميّة عسكرية واقتصادية، وفي الوقت عينه تعمل على كبح أي ممارسة للسيادة في الدول الواقعة في إطار هذه المساحة. هذه الخطّة الأميركية سرعان ما تمّ تنفيذها إثر الحرب العلمية الثانية.

يقول تشومسكي إنّ الأميركيين لاحظوا أنّ أوروبا قد تختار سبيلًا في الاستراتيجيا الدولية يكون مستقلًّا عن الهيمنة الأميركية؛ لذا كان تأسيس حلف الـ”ناتو”(شمال الأطلسي)؛ ومعه جملة من الأسباب الأخرى. لقد أصبح حلف “الناتو” قوّة تدخّل تقودها الولايات المتحدة، بهدف بسط النفوذ الغربي (لا سيما الأميركي) على المناطق التي يتمّ منها سحب النفط والغاز، بحماية من جنود “الناتو”، إلى مكامن تلقّيهما في الغرب الصناعيّ.

تسمح عقيدة “المساحة الكبرى”، التي سنّها الأميركيون، بالتدخّل العسكري (في بلدان حول العالم) بمقتضى المصلحة الأميركية، ووفق المشيئة الأميركية. لقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أنّ من حق الولايات المتحدة استعمالَ القوة العسكرية لضمان النفوذ الأميركي إلى الأسواق الأساسية العالمية، ومصادر الطاقة والموارد الاستراتيجية؛ وأنّه على الولايات المتحدة إبقاء قواتها العسكرية في أوروبا وآسيا بهدف تشكيل وبلورة نظرة الشعوب إلى أميركا، والمشاركة في رسم معالم الأحداث التي ستؤثّر على الأمن والديمومة الأميركيّينِ.

هذه المبادئ أطّرت الغزو الأميركي للعراق. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛ أصدر البيت الأبيض “إعلان مبادئ” يطلب إبقاء القوات العسكرية الأميركية في العراق، إلى أجل غير مسمّى؛ بما يضمن مصالح المستثمرين الأميركيين. ورفض الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) تشريعًا يرمي إلى تقييد الوجود العسكري الأميركي في العراق، أو تقييد السيطرة الأميركية على مصادر النفط العراقية.

ويجزم تشومسكي بأنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يحرصون على منع نشوء ديمقراطيات حقيقية في العالم العربي. وتشير وكالات الإحصاء الأميركية إلى أنّ غالبية ساحقة من العَرَب تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل تهديدًا كبيرًا للمنطقة: فحوالى 90 بالمئة من المصريين يرون هذا، ومعها 75 بالمئة من مجمل سكّان منطقة الشرق الأوسط. فيما تشير الإحصاءات عينها إلى أنّ 10 بالمئة فقط من العرب يعتبرون أنّ إيران تشكل تهديدًا للدول العربية… وإنّ غالبية من العرب تعتبر أنّ أمن المنطقة سيتحسّن إذا كانت لدى إيران قوّة عسكرية نووية—وهي نسبة تبلغ 80 بالمئة في مصر. ويقول تشومسكي إنّه لو كان الرأي العام يؤثّر على سياسات الأنظمة، لكانت الولايات المتحدة طُرِدت من الشرق الأوسط مع حلفائها.

على أرض الواقع؛ يسود كرهُ النُّخب النافذةِ للديمقراطية. ففي التعليق على كشوف “ويكيليكس”؛ نقلت وسائل الإعلام الرائجة أنّ العرب يدعمون موقف الولايات المتحدة من إيران. إلّا أنّ “العرب” المقصودين في التغطية الإعلامية كانوا الحكّام الديكتاتوريين أنفسهم (لا الشعوب العربية)… فيما لم يؤتَ على ذكر موقف الشعوب العربية.

وينقل تشومسكي عن الديبلوماسي الأدرنيّ مروان المعشّر؛ أنه قال: “إنّ الفكرة السائدة في العالم العربي هي أنه ليس ثمة مشاكل، وأنّ كل شيء تحت السيطرة… فبهذه الذهنية، تصوِّر القوى المفروضة على الشعوب خصومَها المطالبين بالإصلاحات، على أنهم يبالغون في وصف فظاعة الواقع على الأرض”.

الهيمنة الأميركية على العالم

في العام 1958؛ شرح مجلس الأمن القومي الأميركي للرئيس الراحل دوايت آيزنهاور أنّه ثمة نظرة في العالم العربي إلى الولايات المتحدة على أنها تدعم الديكتاتوريات القائمة وتقمع الديمقراطيات والتنمية، لضمان السيطرة على الموارد الطبيعية للمنطقة… وأكّدت دراسات أجرتها وزارة الدفاع الأميركية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، أنّ النظرة عينها لا تزال قائمة اليوم في العالم العربي.

ويقول تشومسكي إنّه في سياق صناعة السياسات الغربية، وفي التعليقات السياسية؛ تصوَّر إيران على أنها التهديد الأكبر للنظام العالمي، لذا ينبغي أن تظلّ إيران محطّ تركيز السياسة الخارجية الأميركية، ومعها الدول الأوروبية المطيعة.

وينقل تشومسكي عن المؤرّخ العسكري الإسرائيلي، مارتن فان كريفيلد، أنه كتب يقول: “لقد شهد العالم كيف أنّ الولايات المتحدة غزت العراق بدون أي سبب… لذا، إذا لم يبادر الإيرانيون ليتحصّلوا على سلاح نووي (أمام التهديد الأميركي المستمرّ)، فسيكونون قومًا مغفّلين”.

ويعتبر تشومسكي أنّ الولايات المتحدة وأوروبا متّحـدتان في فرض العقوبات ضدّ إيران لأنها تهدّد “الاستقرار”—وهذا، بالمفهوم الأميركي، يعني أنها لا تخضع للمطالب الغربية!

إنّ المستثمرين والتجّار الصينيين يملأون اليوم الفراغ الذي تركه الأوروبيون بعد هجرهم التجارة مع إيران. فالصين باتت تتوسّع في دورها المهيمن في قطاع الطاقة الإيراني. فعمدت الولايات المتحدة إلى تحذير الصين بأنها إذا أرادت أن تكون مقبولةً في “المجتمع الدولي” – وهو اصطلاح مؤدّاه الولايات المتحدة ومَن يلفّ لفّها – فإن عليها ألّا تهجر مسؤولياتها الدولية؛ ويعني ذلك أن تتبع الأوامر الأميركية.

وفي الوقت عينه، يقول تشومسكي، ارتفعت تكاليف الحملات الانتخابية (الأميركية) بصورة جنونية؛ ما حدا الحزبَين السائدَينِ (الجمهوري والديمقراطي) إلى الخضوع للنزوات الرأسمالية. ولقد كلّفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في العام 2012، أكثر من ملياري دولار، ومعظم التمويل كان من قبل الشركات العملاقة… ولهذا وجدنا أنّ أوباما عيّن قادة تجاريّين في أعلى مراكز السلطة في إدارته. قد يكون جمهور الشعب مغتاظًا من هذا الواقع، إلّا أنّه ما دام وصف مروان المعشّر قائمًا، فلا يهمّ ما يعتقده الشعب.

… ولا تزال الهيمنة الأميركية تتقـلّص

خلال الحرب العالمية الثانية؛ أدرك المخطّطون الاستراتيجيون الأميركيون أنّ الولايات المتحدة ستخرج بعد الحرب قوّةً عظمى. وكان الرئيس روزفيلت يهدف إلى الهيمنة الأميركية في العالم ما بعد الحرب. يقول تشومسكي إنّ خطط أميركا للسيطرة على العالم لا تزال تؤتي ثمارها، لكنّ مداها قد تقلّص.

لقد كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الدولة الأغنى في العالم. فقد أنهت الحربُ العالمية الركودَ الاقتصادي الأميركي، فيما تضاعفت بأشواط المتانة الصناعية الأميركية، في الوقت الذي كان فيه منافسو الولايات المتحدة قد أهلكتهم الحرب العالمية. ومع نهاية الحرب؛ كان لدى الولايات المتحدة نصف ثروة العالم، وكانت تتمتّع بأمن منقطع النظير. عمدت الولايات المتحدة إلى تحديد دور كل منطقة واقعة ضمن “المساحة الكبرى” في النظام العالمي. فالحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، شهدت كلًّا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يحاولان فرضَ نفوذهما… فكان للاتحاد السوفياتي شرقُ أوروبا؛ فيما كان للولايات المتحدة معظم مناطق العالم.

ومع حلول العام 1949؛ كان نطاق “المساحة الكبرى” التي خططت أميركا للسيطرة عليها قد تقلّص، مع خسارتها للصين. وبعدها بدأت منطقة جنوب شرق آسيا تخرج من هيمنة الولايات المتحدة، ما أدّى إلى نشوب حروب ضارية في الصين الهندية، ومجزرةٍ كبيرة في إندونيسيا في العام 1965، استطاعت الولايات المتحدة على إثرهما استعادة هيمنتها. وفي الوقت عينه، شرعت الولايات المتحدة في التخريب والعنف المستطير في أماكن أخرى من العالم، للحفاظ على ما تسمّيه أميركا بـ”الاستقرار”!.

وفي العام 1970؛ كانت حصة الولايات المتحدة من الثروة العالمية قد تقلّصت بنحو 25 بالمئة… وقد أصبح العالم الصناعيّ ثلاثيَّ الأقطاب؛ تحكمه الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وبعدها بعشرين سنة؛ انهار الاتحاد السوفيياتي. أعلنت وقتها إدارة بوش (الأب) أن سياساتها لن تتغيّر، إلّا أنّ ذرائعها ستتغيّر… فالنفوذ العسكري الأميركي تحوّل من مقارعة السوفييات إلى مواجهة التطوّر التكنولوجيّ لدول العالم الثالث. فكانت مشكلة أميركا دومًا مع “الأصولية القوميّة”—التي هي عبارة عن محاولة الدول نيلَ استقلالها بما يخالف نظام “المساحة الكبرى”.

وبرزت سياسة بيل كلينتون الخارجية بنحو المعيار الدوليّ الذي يقتضي “التدخّل الإنساني”. وكان ضحايا هذا المعيار شعوبُ دول عالم الجنوب، الذين انتقدوا ادّعاء الولايات المتحدة “حقَّها” بالتدخل الإنساني، معتبرين هذا التدخّل شكلًا من أشكال الهيمنة الأمبريالية بلبوس جديد خادع.

وبعد تسلّم جورج بوش (الابن) الرئاسة الأميركية؛ بدت شعبيته في العالم العربي في الحضيض. ويقول تشومسكي إنّ باراك أوباما شهد نسبة هبوط في شعبيته تخطّت تلك التي شهدها بوش قبله—فقد بلغت شعبية أوباما 5 بالمئة في مصر، وما يدانيها في باقي دول المنطقة.

واستمرّت هيمنة الولايات المتحدة بالتقلّص؛ فقد خسرت كذلك أميركا اللاتينية في السنوات الماضية. وكان مجلس الأمن القومي الأميركي قد حذّر من أنّه إذا لم تستطع الولايات المتحدة السيطرة على أميركا اللاتينية، فلن يكون في مقدورها فرضُ نفوذها في أماكن أخرى من العالم.

وأظهرت الإحصاءات بوضوح أنّه ستحلّ كارثة بالولايات المتحدة إذا نشأت محاولات لخلق ديمقراطيات فاعلة في العالم العربي، حيث قد يؤثّـر الرأي العام في صناعة السياسات.

تصفية قضية فلسطين

ويقول تشومسكي إنّه بالرغم من تقلّص مدى الهيمنة الأميركية، فإنّ طموح الولايات المتحدة ظلّ واسع الأفق. فقد قال الفيلسوف الأميركي المرموق جون ديوي إنّ “السياسة بمثابة الظلّ الذي ترخي به المصالحُ التجارية الكبرى على المجتمع”.

فبالنسبة إلى المجتمع، إنّ الهمّ المحليّ الأكبر يتعلّق بأزمة البطالة؛ فيما أنّ الهمّ الأكبر لدى المؤسسات المالية، هو العجز في الميزانية العامة للدولة… لذا، يقول تشومسكي، يتمّ مناقشة عجز الميزانية في دوائر السلطة وفي الإعلام، ويتمّ التعتيم على همّ المواطنين الحقيقيّ؛ فيما تفضّل غالبية كبرى من الشعب الأميركي (72 بالمئة) معالجة الدولة لمشكلة العجز من خلال فرض الضرائب على فاحشي الثراء (وهو الأمر الذي لا يتمّ واقعًا).

يقول تشومسكي إنّ الإدارة الأميركية ومجلس النواب لا يتجاوبان مع الحاجة الحقيقية للشعب الأميركي، بمبادئه وأولوياته… فالشعب الأميركي يفضّل تقليص الدعم المالي لوزارة الدفاع، فيما تقترح الإدارة الحاكمة ومجلس النواب زيادة الدعم لوزارة الدفاع (ما يعكس الاستراتيجيا العدائية للولايات المتحدة تجاه دول العالم، وإهمالها لكثير من قطاعاتها المحلّية). كذلك؛ فإنّ الشعب الأميركي يفضّل الإنفاق على التدريب المهني، والتعليم ومكافحة التـلوّث؛ فيما لا تولي الإدارة الحاكمة ومجلس النواب أهمية لهذه الأولويات.

إنّ تكاليف الحرب التي شنّتها إدارتـا بوش وأوباما على العراق وأفغانستان تقدّر بـ4.4 ترليون دولار—وهذا يعدّ انتصارًا لزعيم تنظيم “القاعدة” السابق أسامة بن لادن — بحسب تشومسكي — الذي أعلن أنّ هدفه هو إفلاس الولايات المتحدة.

وفيما تظلّ الولايات المتحدة أقوى دول العالم، لا تنفكّ القوى العالمية تتنوّع، ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرضَ إرادتها على النحو الذي ترتجي.

“أوسلو”… والقضاء على فلسطين

عندما ذهب رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في أيلول/سبتمبر 1993، لإبرام اتفاق “أوسلو” مع الطرف الإسرائيلي، برعاية بيل كلينتون؛ احتفلت جريدة “نيويورك تايمز” الأميركية بحَـدث مصافحة عرفات لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين؛ بوصفه “صورة دراماتيكية” — بحسب الجريدة — “ستحوّل عرفات إلى رجل دولة وصانع للسلام”؛ قد تخلّى أخيرًا عن العنف تحت النفوذ الأميركي.

إلّا أنه على مدى العشرين عامًا التي سبقت ذلك الحدث؛ كان الفلسطينيون، تحت سطوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، يتعرّضون للقمع والتعنيف والإذلال، فيما كانوا يرون ما تبقّى من بلدهـم يتوارى أمام أعينهم بفعل تنفيذ إسرائيل لبرنامجها القاضي ببناء المستوطنات، وتطوير البنى التحتية التهويدية الهادفة إلى دمج الأراضي الفلسطينية ضمن المدّ الاستيطاني الإسرائيلي، وسلبِ الموارد الطبيعية—كل ذلك بدعم عسكريّ واقتصادي وديبلوماسي أميركي، إلى جانب الغطاء الآيديولوجي الذي ساهم في تشكيل الأحداث على الأرض.

تفاوتت ردات الفعل، بين الفلسطينيين، تجاه اتفاق “أوسلو”؛ فالبعض علّق آمالًا كبيرةً على تداعياته، فيما لم يجد آخرون شيئًا فيه يدعو إلى التفاؤل. وجد كثير من المراقبين الفلسطينيين بنود الاتفاق أداةً تعزّز سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وعلّق كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأنّ “الاتفاقَ يهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة الاحتلال الإسرائيلي، لا إلى إيقافه التدريجي!”… فيما رأى فيصل الحسيني، أحد المقرّبين من عرفات، أنّ “الاتفاق حتمًا ليس بداية الحلّ الذي كان الشعب الفلسطيني ينشده لصراعه مع الإسرائيليين”. كما انتقد حيدر عبد الشافي، أحدُ أهم قيادات الشعب الفلسطيني، منظّمةَ التحرير الفلسطينية لقبولها اتفاقًا “يسمح لإسرائيل بمواصلة سياساتها الاستيطانية، ومصادرتِها للأراضي الفلسطينية، إلى جانب ضمّ وتهويد القـدس، وفرضِ هيمنتها الاقتصادية على الفلسطينيين”… وقد رفض عبد الشافي حضورَ إبرام الاتفاقية في البيت الأبيض في واشنطن.

ويذكر تشومسكي أنّه بعد إعلان الاتفاقية، من البيت الأبيض؛ عمد شبّان فلسطينيون إلى رشـق آليات عسكرية إسرائيلية تقلّ ممثّـلين عن منظّمة التحرير الفلسطينية، فيما كانت تدخل محافظة أريحا.

كان “إعلان المبادئ” (“أوسلو”) واضحًا في تلبية المطالب الإسرائيلية، فيما تجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية. فقد نصّ البند الأول منه على أنّ الاتفاق يرمي في محصّلته إلى “إيجاد تسوية دائمة على أساس قرارَي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 242 و338”. ويعلّق تشومسكي بأنّ هذين القرارين لا يتطرّقان البتّة إلى الحقوق الفلسطينية. فإذا كانت نتيجة عملية السلام مبنية على أساس هذين القرارين، فإنّ الفلسطينيين حتمًا سيفقدون كل الآمال بنيل شيء من حقوقهم الوطنية في فلسطين التاريخية.

يقول تشومسكي إنّه من السذاجة الفادحة أن يعتقد امرؤٌ بأن “أوسلو” هو سبيل للسلام الحقيقي.

وقد تبع الاتفاقَ الأول لأوسلو، اتفاقيات أخرى بين الإسرائيليين وعرفات (ومعه منظمة التحرير الفلسطينية). كان أبرز تلك الاتفاقيات اللاحقة، اتفاقية “أوسلو 2” التي أبرِمت في العام 1995، قبَيل اغتيال رابين. لقد أعطت وثيقة “أوسلو 2” الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيل ضوءًا أخضرَ لفعل ما تشاءان حيال النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

فقد نصّت الاتفاقية هذه على أنّ “أيّ تشريع يقضي بتعديل أو فسخ القوانين أو الإيعازات العسكرية الإسرائيلية القائمة… سيكون لاغيًا ولا فاعليّة له”(!)

إلى ذلك؛ تنصّ الاتفاقية على أنه “على الجانب الفلسطيني احترامُ الحقوق القانونية للإسرائيليين، في ما يخصّ الأراضي الواقعة في مناطق تحت حُكم المجلس الوطني الفلسطيني”—أي في المناطق المحصورة حيث سُمح للسلطة الفلسطينية بإنشاءِ قوانين خاضعة للموافقة الإسرائيلية!

يقول تشومسكي إنّ “أوسلو 2” ألغى قرار العالم برمّته، ومعه جميع السلطات القانونية ذات الصلة؛ بأنّ إسرائيل لا حقَّ لها في الأراضي المحتلّة في العام 1967، وأنّ المستوطنات فيها هي كيانات غير شرعية. لقد ألغى “أوسلو 2” كذلك حق العودة للفلسطينيين إلى الأراضي التي هجّرتهم العصابات الإسرائيلية منها.

يقول تشومسكي إنّ اتفاقيات “أوسلو” هي فعلًا نقطة تحوّل في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. لقد كان مرتقبًا أن يأتي “أوسلو” بالسلام إلى الشرق الأوسط، إلّا أنه في الواقع فكّك أواصر الضفة الغربية، وضاعف أعداد المستوطنين الإسرائيليين، وبنى جدار فصل عنصريّ، وفصل بشكل منقطع النظير بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

لقد حقّق اتفاق “أوسلو” للإسرائيليين افتراضهم المُسبَق لأهدافهم التهويدية، وسخّر دولة النرويج لخدمة هذه الأهداف. كما رسّخ هيمنةَ الطرف الأقوى على الأرض مقابل الطرف الآخر. ويسأل تشومسكي ما إذا كان هذا النموذج من التعاطي الديبلوماسيّ صالحًا البتّة ليكون أرضيّة لإيجاد أيّة حلول حقيقية.

هكذا تقضي واشنطن على “فيروس” الأمم

يقول تشومسكي إنّ وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسينجر، وصَـف بدقّة حقيقةَ السياسة الخارجية الأميركية؛ عندما دلّ على القومية الاستقلالية للشعوب بوصفها “فيروساً” قـد ينشر أمراضًا معدية. كان كيسينجر وقتها يتحدث عن دولة التشيلي، وكان الـ”فيروس” وقتها هو احتمالَ أن يكون ثمة سبيلٌ برلمانيّ يفضي إلى نوع من الديمقراطية الاشتراكية. عمدت الولايات المتحدة وقتها إلى تدمير الـ”فيروس” وتلقيح البلد (التشيلي) بنظام حُكم بوليسيّ مجرم!

وكان السببُ عينه وراءَ قرار الإدارة الأميركية بمعارضة التوجّه الوطنيّ الفييتنامي المستقلّ في أوائل خمسينيات القرن الماضي. لقد خافت الإدارة الأميركية من أن تنتقل “عدوى الفيروس” الاستقلالي من فييتنام إلى دول جِوارها، بما فيها إندونيسيا الغنية بالموارد الطبيعية… بل كان ذلك ليُفضيَ إلى أن تصير اليابان مركزًا صناعيًّا وتجاريًّا لنظامٍ مستقل جديد كانت اليابان قد عملت جاهدةً لتحقيقه. يقول تشومسكي إنّ “العلاج” لهذا التهديد كان واضحًا لدى الإدارة الأميركية، وقد نفّـذته بدرجة كبيرة؛ فقد تمّ تدمير فييتنام و”تلقيحها” بنظام ديكتاتوريّ عسكريّ منع “العدوى” من الانتشار!

ولقد حصل الشيء عينه في ما يخص الشرق الأوسط. فقد نشأت علاقة فريدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في العام 1967، عندما هزمت الأخيرة عدوّتَها مصر التي كانت مركز القومية العربية. وبفعل الانتصار الإسرائيلي، سَـلمت المملكةُ العربية السعودية من خطر مصر الذي تهدّدها في صراعها معه في اليمن.

ازدواجية معايير “التغطية الإعلامية العادلة”!

يقول تشومسكي إن ثمة دليلاً قاطعاً على أن إبقاءَ سلطة الدوَل قبالَ الشعوب المحلّية، وضمانَ سلامة القوى الرأسمالية الخاصة؛ هما ما يسوق سياسات الدول.

ويسوق تشومسكي نموذج “الاحتباس الحراري” لتبيان المسألة… إنّ الحسابات “الأخلاقية” التي تسود سياسة رأسمالية الدولة الحديثة حيال هذا النموذج؛ هي أنه “لا قيمة لمصير أبنائنا في المستقبل، بالمقارنة مع الإيرادات المالية الضخمة التي قد تُجنى غـدًا(!).

ثمة حملة علاقات عامة (بروباغاندا) واسعة النطاق في الولايات المتحدة، يقودها العالَمُ التجاريّ؛ لمحاولة إقناع الرأي العام بأن “الاحتباس الحراري” أمرٌ لا واقعَ له، أو أنّه ليس نتيجة النشاط الإنساني. ولقد نجحت الحملة هذه إلى حدّ بعيد؛ إذ إنّ الإحصاءات أظهرت أنّه في الولايات المتحدة، لا هـمَّ كبيرًا لدى المواطن الأميركي حيال “الاحتباس الحراري”، مقارنة مع دول أخرى. إنّ السياسة البروباغانديّة النافذة في الولايات المتحدة تقتضي أن تنشر وسائلُ الإعلام الرائجة مادة خَبَرية تعكس وجهة نظر شركات الطاقة العملاقة، قبالَ نشرِ وسائل الإعلام هذه مقالًا يعكس استنتاجَ 97 بالمئة من العلماء حيال خطر “الاحتباس الحراري”.

تروّج البروباغاندا السياسية الأميركية أمام الرأي العام أنّ هذا يمثّـل عقيدة “التغطية الإعلامية العادلة والمتوازنة”… إلّا أنّ هذه العقيدة تغيب عن وسائل الإعلام الخاضعة لنفوذ الإدارة الأميركية في معظم الحالات. فمثلًا، بحسب تشومسكي؛ إذا نشرت إحدى وسائل الإعلام مقالًا ينتقد خطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمّ شبه جزيرة القرم — التابعة لأوكرانيا — إلى روسيا؛ فإنّ هذه الوسيلة الإعلامية ليست مُجـبَـرة على أن تنشر قبالَه مقالًا يعترف بأنّ روسيا، بضمّها للقِـرم، حذت حذوَ الولايات المتحدة في استيلائها على جنوب شرق كوبا، بما في ذلك مرفأ “غوانتانامو”؛ قبل نحو خمسين سنة!

لذلك؛ يجزم تشومسكي بأنّ عقيدة “التغطية الإعلامية العادلة والمتوازنة” تسري في ما يصبّ في مصلحة الشركات الرأسمالية العملاقة (شريكة الإدارة الأميركية)، فيما تغيب عندما يصل الأمر إلى نماذج أخرى تفضح خطأ سياسات الولايات المتحدة.

“التهديد” الإيراني المزعـوم

يتساءل تشومسكي: ما هو الخطر الإيراني بالضبط؟ لماذا تتخبّط إسرائيل والمملكة العربية السعودية خوفًا من التهديد الإيراني؟

يجزم تشومسكي بأنّ التهديد الإيراني المزعوم بالكاد يكون عسكريًّا. فقد أبلغت الاستخبارات الأميركية، قبل سنوات، الكونغرس الأميركي بأنّ لإيران إنفاقاً عسكرياً ضئيلاً جدًّا وفق معايير ما يجري في المنطقة حولها، وبأنّ عقيدتها الحربية الاستراتيجية هي دفاعية لا هجومية. وأضافت الاستخبارات حينها أن لا دليلاً لديها على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

يصنّف “معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم”، الولاياتِ المتحدة على أنها أكثر بلدان العالم إنفاقًا على السلاح العسكريّ. وتأتي الصين في المرتبة الثانية، بإنفاق عسكريّ يصل إلى ثُـلثِ ما تنفقه الولايات المتحدة. بعدها بمراتب عدّة تأتي روسيا والمملكة العربية السعودية. يقول تشومسكي إنّ إيران بالكاد تُـذكر في تصنيف معهد ستوكهولم.

إلى ذلك؛ وجد “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” أنّ لدول الخليج العربية أفضلية عارمة على إيران في النفوذ إلى الأسلحة العصرية (التي تستوردها من الغرب). إنّ إنفاق إيران العسكري يُعدّ أقلّ بأشواط من إنفاق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويضيف المركز أنّ دول الخليج العربية تتمتّع بحيازة أحدث وأكثر الأسلحة فتكًا في العالم، فيما تعتمد إيران على أنظمة عسكرية كانت أعطيت للشاه محمد رضا بهلوي قبلَ قيام الثورة الإسلامية—بمعنى أنها أنظمة عسكرية قديمة بالية.

أمّا إسرائيل، فلديها منظومة ضخمة من الأسلحة النووية. وبالنسبة إلى “التهديد” الإيراني لإسرائيل؛ فإنه يتمثّل في جزمِ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد؛ بأنّ رحمة الله تقتضي أن يُمحى الكيان الصهيوني من خريطة العالم… بمعنى أنهما يأملان في أن يتغيّر النظام القائم في أرض فلسطين التاريخية في يوم من الأيام. يقول تشومسكي إنّ هذا الأمل الذي أبداه خامنئي وأحمدي نجاد لا يضاهي المطالبات المباشرة لواشنطن وتل أبيب بتغيير النظام القائم في إيران، إلى جانب الخطوات التي اتّخذتاها لإحداث التغيير في إيران.

ففي العام 1953؛ عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إعداد انقلاب عسكريّ أطاح بحكومة إيران المنتخَبة، وأعادتا حكومة الشاه الديكتاتورية. وقد سُجّلت في حق الشاه أفظعُ الانتهاكات لحقوق الإنسان في العالم. غابت هذه الانتهاكات عن صفحات الجرائد وشاشات التلفزة الأميركية، إلّا أنها رُصدت في تقارير “منظّمة العفو الدولية” وغيرها من منظّمات حقوق الإنسان.

التهديد النووي الإيراني المزعوم

يجزم تشومسكي بأنه ليس ثمة محلّل جادّ يصدّق أنّ إيران قد تستخدم أو تهدّد باستخدام سلاح نووي. إلّا أن ثمة مخاوف كثيرة من أن تقع أسلحة نووية في أيدي أفراد إرهابيين “جهاديين” من باكستان مثلًا—حليفة الولايات المتحدة. فقد قال اثـنان من العلماء النووين الباكستانيين، هما “بيرفيز هودبوي” و”زيا ميان”، إنّ المخاوف المتزايدة من وصول أسلحة نووية إلى أيدي مسلّحين إرهابيين، ينتج عنه “إرهاب نووي”؛ حدا السلطات الباكستانية على استحداث قوّة عسكريّة مؤلّفة من 20 ألفَ جنديّ لحراسة المنشآت النووية.

إضافة إلى التهديد النووي، تُـتّهَم إيران بدعمها للإرهاب، بالنسبة إلى علاقتها بحركة “حماس” و”حزب الله”. يشير تشومسكي إلى أنّ هذين التنظيمَين نشـآ على نحو مقاومة للعنف الإسرائيلي المدعوم أميركيًّا.

ثمّ يجزم تشومسكي بأنّ إيران بالكاد تُـصنّف داعمة للإرهاب الدولي؛ حتى في ما يخص العالم الإسلامي. فمن بين الدول الإسلامية، تصنّف السعودية في أعلى مراتب دعم “الإرهاب الإسلامي”، لا من خلال التمويل المباشر من قِبل أثرياء سعوديين فحسب، بل كذلك من خلال الحملة العقيدية التي تشنّها السعودية لنشر الفكر الوهّابيّ-السلفيّ في المساجد وعلى ألسنة المشايخ، وغيرهما من السُّبل. إنّ “داعش” وليدة التطرّف الديني السعودي، بحسب تشومسكي.

ويشير تشومسكي إلى المفارقة الصارخة التي تتمثّـل في أنّ “حزب الله” وحركة “حماس” – المدعومَين إيرانيًّا – يتشاركان “جريمة” الفوز في الانتخابات الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي!…

كذلك؛ فإنّ حزب الله “مذنب” لـ”جريمته” أن قد دحـر الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، بحسب تشومسكي.

*هادي نعمة كاتب لبناني.

المصدر: الميادين نت